Todos los niños tienen un color predilecto. Lo defienden a capa y espada. Es su primera bandera. Yo prefiero mil, pero, al final, vuelvo siempre a los mismos.

Pensar en colores, en una primera fase, es pensar en objetos: el lápiz rojo, el peluche verde, el coche azul. Después, sin apenas darnos cuenta, el color se instala en nosotros y, poco a poco, es el color mismo el que se nos representa.

Ser fiel a un color, ser monógamo, se pierde con la infancia. Casi nunca, además, coincide nuestro primer color con los elegidos más tarde.

Disfrutar los colores es aprender a mirarlos, prestarles la atención debida. No son simples acompañantes, no se limitan a decorar nuestras vidas. Nos exaltan, nos calman, nos absorben, nos hablan.

Los colores suenan bien. Decir rojo, naranja, violeta o azul es comprender la poesía que esconden las palabras.

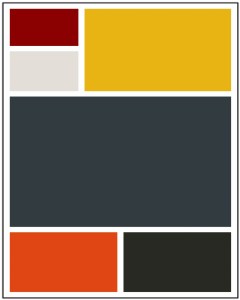

Mi cabeza me lleva a lo simple, busca el blanco infinito, el rojo intenso y el negro. Mi corazón, disidente, estalla en colores y la hoja en blanco acaba poblada de naranjas, amarillos y verdes.

Con el paso del tiempo he vuelto a ser niño otra vez y tengo de nuevo, si no uno, al menos una colección de colores. La diferencia es que estos colores ya no pintan objetos que toco o guardo en cajones secretos. Son lo que son: colores.

Azul tintín, rojo sangre, amarillo trigo, gris tranquilo, negro absoluto, luz naranja, blanco imposible o marrón carmelita.

Me gusta Hodgkin, me gusta Hopper, algo de Matisse y todo de Rothko. No me gusta la pintura, me gustan los colores.

Perder la vista en el blanco, sentir el latido del rojo, mirar a través del negro y descansar en el gris azulado.

Tanto color y me gusta el cine en blanco y negro.

Deja un comentario